宝塚市で歯周病の予防と治療に力を入れている歯医者、笹山歯科医院の笹山です。

当院では、毎日患者さんの歯や歯ぐきの写真を撮っています。

その理由は、患者さんにご自身のお口の状態を良く理解して頂くためです。

「今、虫歯って言われたけど、穴なんか開いてたかな?」

「手鏡で奥歯を見るように言われたけど、いまいちよく見えなかった・・」

歯医者さんあるあるです。

よく分からないまま、削られたりするのは、不安なことだと思います。

私たち医療側も、患者さんに不安があったり、理解されないままでは非常に治療しづらいです。

話を写真に戻します。

写真を撮るカメラは、Panasonicのデンタルアイというペンタイプのカメラです。

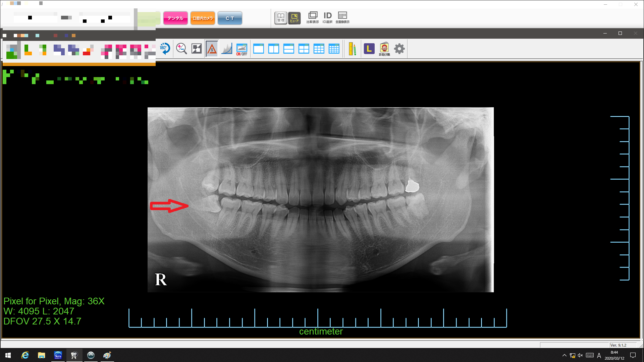

このカメラで撮影するとこんな感じの写真が撮れます。

小さな虫歯削ると、虫歯が歯の中までかなり広がっていたことを、ご説明するために撮影した写真です。

歯石がついている歯を見ていただくために撮影した写真です。

(手鏡だと意外と見えにくいんです。)

このPanasonicのカメラは私が惚れ込んで導入したカメラです。

その経緯についてはこちらをどうぞ↓ どうでもいい人は飛ばしてください(笑)

https://www.sasayama-dc.com/blog/4358/

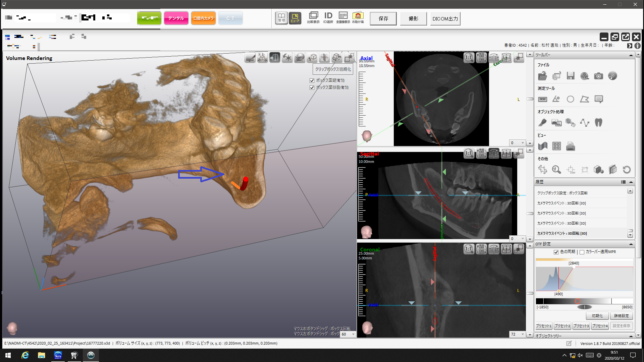

こんなカメラも使います↓

この一眼レフカメラには、他の役割があります。

でも、ほとんどの写真は前述のペンタイプカメラで撮影します。

その理由は・・

① 撮ったその場で、すぐモニターに映せるから。

② ペンタイプでスリムなので、普通は撮れないようなお口の奥までカメラを入れることが出来て、患者さんの苦痛を伴うことなく、難しい位置の写真も撮れるから。

撮った写真は、こんな風にモニターに映してご説明しています。

定期健診のたびに、一眼レフカメラでお口の写真を撮影する歯科医院もありますが、当院ではおこなっていません。

理由は一眼レフカメラで撮影するには、お口の中に撮影用のミラーを入れたり、唇を排除する器具を装着する必要があり、これが結構患者さんに苦痛を与えるからです。

また、ルーティンワークのように定期的に撮影しても、意外と患者さんに見せていない場合があるからです。

何故なら、一眼レフカメラで撮影した画像は、SDカードなどを経由させないとモニターに映せないので、とても手間がかかるからです。

その昔に勤務医をしていた頃、院長先生に「患者さんに見せない写真を撮るのはやめなさい、撮ったら必ず患者さんに見せなさい」と教わりました。

今後も歯や歯ぐきの写真を撮って、患者さんにお口の状態を分かって頂いてから、安心して治療を受けていただきたいと思います。