院長の笹山です。

先日メンテナンスにお越しになった患者さんです。

5年前に装着したジルコニアセラミッククラウンの経過観察もおこないました。

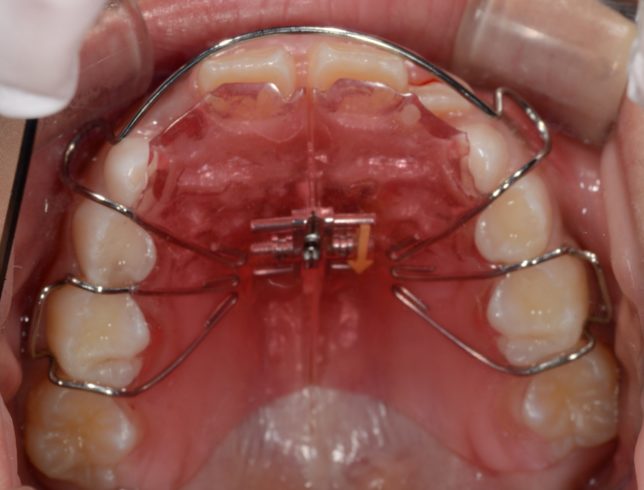

5年前の装着時↓ 上の歯の真ん中の前歯2本です。

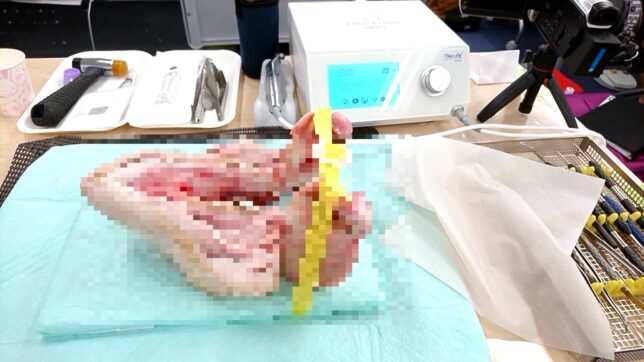

5年後↓

経過良好です。

詰め物や被せ物に関してセラミックやジルコニアは、保険診療のレジン前装冠やCADCAM冠に比べて長持ちという点で優位性があります。

レジンといわれるプラスチックは、材質の特性による変色や劣化、プラークの堆積による歯肉の炎症など避けられません。

「古くなったら何年かおきにやり替えて新しくすればいいのでは?」

たしかにそういう考え方もあります。

しかし被せ物を外す時には、削って壊して外すために、被せ物の中にあるご自身の歯も一定量削る必要がありますので、段々とご自身の歯が小さく弱くなっていきます。

そして保険診療というものは、病気に対して適応されるものですので、被せ物の隙間から虫歯なってしまった時の「虫歯」や、隙間が出来て合わなくなった時の「不適合」などの病名がついて治療が可能となりますので、厳密には「古くなった、変色した。」という理由ではやり直しできません。

お口の中は意外に過酷な環境です。

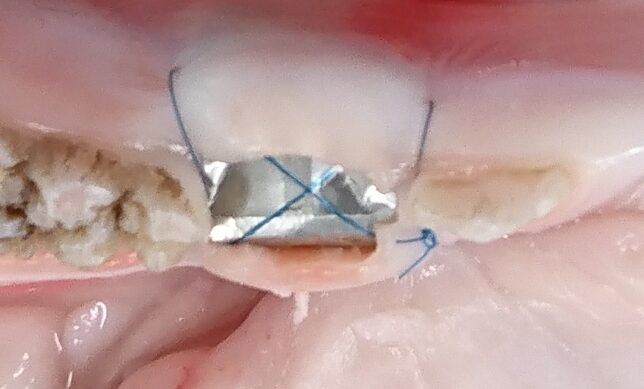

歯は唾液などの水分で常に濡れており、レジン前装冠やCADCAM冠に使用されるレジンといわれるプラスチックは吸水性があるので、経年的に表面の劣化が進みます。また、吸水して軟らかくなったプラスチックは、歯磨きなどでも細かい傷がついてしまいます。

プラスチック表面に傷や劣化が進むことで、微細な凸凹が出来、その段差にプラークが残りやすくなります。

そして被せ物や詰め物と、ご自身の歯の境目にプラークが残るようになると、歯肉が腫れて歯周病が進行したり、歯と被せ物の境目から虫歯になったりします。

レジンというプラスチックは、お台所でいうタッパーのような物性です。

タッパーは買った時は綺麗ですが年数が経つと、表面が劣化して、透明に近かった色が、曇ったように変色し、汚れもだんだん落ちにくくなり、ふやけて変形するので、蓋も閉まりにくくなります。

セラミックやジルコニアは吸水性もなく、表面も硬いので歯磨きで傷がつくこともほとんどありませんので、装着して年数が経っても劣化しません。

その結果、歯が長持ちします。

また材質的に変色もしませんので、装着当初のままの歯の色をキープすることが可能です。

費用はかかるけれど長持ちする歯、一方で費用は安く済むけれど長期的に不安定な歯。

出来るだけ長くご自身の歯を使うために一考する価値はあると思います。

こちらも参考にどうぞ↓

以上「セラミックの5年後」でした。

皆様のお口の健康維持の参考になれば幸いです。

宝塚市の歯医者 笹山歯科医院